Me despedí de la familia mexicana con la sensación de haber conectado con ellos a nivel emocional, al menos un poco. El día anterior visité por última vez el bosque de Tláhuac, es decir, el parque que me cobijó durante las tardes que pasé en la Ciudad de México.

Antes del saludo final, comí un sándwich. En México a los sándwiches les dicen torta, como las tortas del jamón del Chavo. Tenía milanesa de res y de pollo, chorizo, salchicha, quesillo, queso oaxaca, queso amarillo, pierna, jamón, huevo, aguacate, jitomate y cebolla. Fue lo mejor y peor que probé jamás. Me costó cuatro dólares.

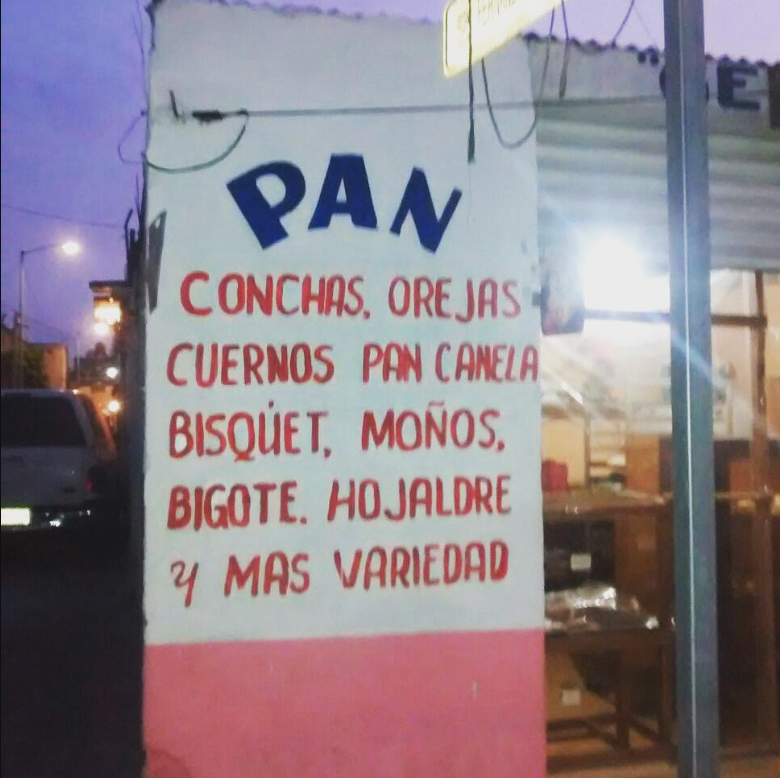

Pasé por una panadería y leí lo que ofrecían: conchas, moños, cuernos, orejas, bigote y pan canela. Pedí una concha, porque cuernos ya tenía.

En una estación de servicio vi cómo se le caía la moto a un hombre que estaba cargando combustible. Tomé un Dr. Pepper. Me pareció espantosa.

Tal vez nunca regrese a este lugar. Quizás nunca regrese a ninguno de los lugares donde fui. Llevaba seis meses de viaje, seis meses que para mí significaron años. Era necesario continuar, pero ya no hacia el norte, sino hacia otro país hasta entonces desconocido: Belice.

¿Por qué Belice? Bueno, era el único país de América Central que aún no conocía. Además, había encontrado un vuelo barato que me llevaría desde la ciudad de Belice hasta El Salvador, luego a Bogotá y por último a Medellín, el lugar que se me quedó grabado a fuego en el corazón. Sentía deseos de estar en Medellín, y compré un vuelo con lo que había ahorrado en CDMX.

Aun así, el dinero ganado apenas alcanzó para el vuelo y poco más. Esto significaba volver a la ruta para llegar a Belice, sabiendo que apenas me alcanzaría para pagar algunas noches de hotel.

Viajé en metro y en bus hasta la terminal. Compré un boleto hasta Coatzacoalcos, una ciudad costera del estado de Veracruz. A partir de allí, pensaba en hacer dedo hasta Yucatán, visitar el mar durante uno o dos días y luego cruzar a Belice.

El viaje desde la Ciudad de México hasta Coatzacoalcos significó transitar por el paisaje urbano de la capital mexicana hasta las montañas y colinas del área central del país. Atravesé pueblos y zonas agrícolas típicas de la geografía mexicana. A medida que me acercaba a la costa, comencé a percibir cambios en la vegetación, que cada vez se hacía más tupida. «Vaya», pensé. «Otra vez estoy en la selva».

El término Coatzacoalcos me pareció casi tan gracioso como Quetzaltenango. Volvía al mar después de unos meses. Pero en aquella ciudad, el agua no era cristalina como el Caribe, sino gris. No era el Caribe. Era el Golfo de México, según me explicó un amigo mexicano. Coatzacoalcos me pareció algo extraño. Mientras caminaba con la mochila, un joven sentado junto a su grupo de amigos me agarró del brazo. «¡No me toqués!», le dije.

Me regalé un cóctel de camarones con chile habanero porque tenía hambre, y ya no me hacía tanto daño la comida picante. Era la primera vez que probaba camarones. Me parecieron buenísimos. Lástima el cilantro, que arruina todo. Pensé en Yucatán y en Belice y sentí que regresaban el calor, la humedad y el no bañarse a mi vida.

Haciendo dedo y tomando algún que otro colectivo llegué a Akumal, ya en la parte turística del país. Estaba solo. Había algunos argentinos y otros turistas, pero no tuve deseos de hablar con ellos. Todo me parecía caro.

No tengo dinero. Me miro en una vidriera. Estoy flaco, más flaco de lo que fui jamás.

Vi un casamiento en la playa. Todos están vestidos de blanco. Algún día me gustaría casarme así, en la playa y vestido de blanco. Yo estoy como siempre: musculosa verde, pantalón cargo gris.

Me senté en la arena y me quedé mirando el mar. Y aunque nunca había estado allí, había algo familiar en aquella escena. Como si todos los mares fueran el mar. Recordé un poema de Borges, uno de los primeros que escribió en su vida.

Oh, mar! ¡oh, mito! ¡oh, largo lecho!

Y sé por qué te amo. Sé que somos muy viejos.

Que ambos nos conocemos desde siglos.

Sé que en tus aguas venerandas y rientes ardió la aurora de la Vida.

(En la ceniza de una tarde terciaria vibré por primera vez en tu seno).

Oh, proteico, yo he salido de ti.

¡Ambos encadenados y nómadas!

Ambos con una sed intensa de estrellas;

ambos con esperanzas y desengaños;

ambos, aire, luz, fuerza, oscuridades;

ambos con nuestro vasto deseo y ambos con nuestra grande miseria.

Dormí una noche en Akumal y tomé un colectivo hacia otra ciudad llamada Tulum. Nada especial. Más argentinos. Nada. No tengo ganas de nada. Sigo camino hacia Chetumal, ya muy cerca de la frontera con Belice. No tenía dinero para un hotel, por lo que me metí dentro de la bolsa de dormir y pasé la noche tirado en la terminal. Solo. Soy el único.

Ya no me importa. Ya pertenezco al camino.

Es lo único que me queda.

Estoy cambiando y no sé en qué me estoy convirtiendo.

Eso también es viajar. Nuestro vasto deseo, nuestra grande miseria. Y esta bolsa de dormir en una terminal olvidada.

Esa noche dormí sin sueños.