Todavía es 8 de marzo de 2022

Mientras reflexionaba sobre qué contenido crear para redes sociales, como Instagram, decidí filmar videos del paisaje y del tren. Ante la duda, amigo, filmá y sacá fotos. Tengo videos en los que muestro el tren con detalle: el lugar donde ubiqué mis pertenencias, los vagones, el bar y los baños. Todo era fascinante: toco un botón, las puertas se abren; camino por el vagón, el tren se sacude; abro otra puerta, aparece el bar. Era todo un mundo nuevo para mí.

Llevar puesto un chaleco con la palabra «PRESS» en la espalda puede abrirte puertas o ser un lastre. En aquel tren hacia Ucrania, resultó una bendición. En medio del viaje, un hombre que viajaba detrás de mí me tocó el hombro para mostrarme su teléfono celular. En la pantalla pude ver el traductor de Google de ucraniano a inglés. «CUENTA LA VERDAD», decía el mensaje. Asentí con la cabeza. Me giré y le estreché la mano tanto a él como a la mujer que viajaba a su lado. Empezamos a conversar utilizando el traductor.

El hombre, llamado Sergei, viajaba con su esposa Alla. Tenían unos 60 años. Estuvieron de vacaciones en Egipto y se enteraron del comienzo de la guerra en el país de las pirámides. Ahora regresaban a casa. A esta guerra “se la veían venir” porque, según ellos, el conflicto tiene un trasfondo histórico de décadas. Las hostilidades se estuvieron gestando durante años y una posible invasión era parte de una “realidad constante” en su existencia.

Una mujer que escuchó la charla se unió a la conversación. Según contó, había llevado a algunos de sus hijos a Alemania y ahora volvía a Ucrania para buscar a los demás. Los cuatro compartimos historias sobre nuestras vidas. Eran personas comunes con vidas normales, preocupados por el trabajo y la crianza de sus hijos y nietos. Ahora debían enfrentarse al horror y la incertidumbre.

Ya era de noche cuando llegamos a la ciudad fronteriza Przemyśl, mejor conocida como Shemishoul. El reloj marcaba las 19:15. Como no podía ser de otra manera, cientos de personas saturaban la estación. Por el lugar rondaban militares, periodistas y refugiados que debían ingeniárselas para caminar sin tropezar con las numerosas cajas de ayuda destinadas a Ucrania.

Me puse a conversar con un grupo de periodistas alemanes y nos agregamos a Twitter. El tipo, llamado Julius Scheicher, me dijo que estaban grabando un documental sobre la guerra pero que no deseaban entrar a Ucrania «porque no había garantías de que pudieran salir». Más tarde me sorprendí al verme mencionado en un artículo de un diario alemán firmado por él.

El clima en Przemyśl era tenso. Las temperaturas rondaban los -10 ºC. Las filas para abordar los trenes (tanto los que ingresaban a Ucrania como los que iban hacia el oeste) parecían no tener fin. La pareja de ucranianos y la joven que conocí en el tren se ofrecieron a ayudarme para ingresar a su país.

Dios siempre me tira una soga.

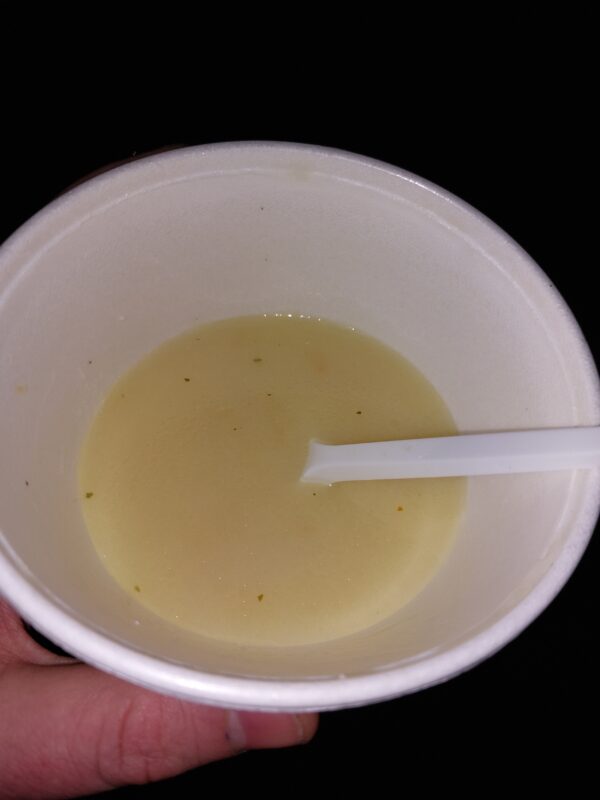

Acepté la oferta, conmovido por la amabilidad. Iryna, la mujer, me trajo un vaso descartable con sopa caliente que parecía venir del paraíso. Durante aquel día no había comido nada más que el panchito polaco.

En la frontera solo podía esperar. Conseguí internet y me llamaron desde el diario. Salí en vivo para un programa.

Cerca de mí se sentó una mujer con rasgos típicos eslavos: nariz prominente, ojos grandes y una cara angulosa. Hermosa. Tenía 40 años. Me dijo que vivió un tiempo en Brasil y hablamos en portugués. Su presencia le puso un poco de color a la espera en la frontera. Durante unas horas me perdí en las profundidades azules de sus ojos.

En total esperamos cinco horas. No tuve problemas al sellar mi pasaporte, y en buena parte fue por la ayuda de la familia que estuvo a mi lado durante todo el tiempo en que duró el trámite.

El tren con destino a Lviv, ya en Ucrania, partió cerca de medianoche. No tuve que pagar. El vehículo era el menos moderno y más frío de todos los que había visto hasta el momento en Europa, pero mejor que los destartalados colectivos que uno suele ver en Argentina. Algunos pasajeros fumaban entre los vagones, lo cual era inusual. Como no podía ser de otra manera, fumé con ellos. Le di fuego a un hombre de 50 años vestido como militar.

A las 3 de la mañana recibí otro plato de comida: varenyky. Parecían ravioles con forma de empanada. Tampoco tuve que pagar nada y agradecí el gesto de corazón, pues tenía hambre. La comida, aunque fría, era deliciosa. Cualquier cosa menos delicado, el gordo.

Aproveché el tiempo para ver más videos y documentales sobre la situación en Ucrania, tratando de comprender mejor lo que estaba sucediendo en el país.

Pronto noté que el grito de «SLAVA UKRAINI, SLAVA UKRAINI» resonaba a mi alrededor. Se trata de un canto que significa «Gloria a Ucrania». La frase se repitió con frecuencia durante toda mi estadía en el país. Para completar el concepto, se debe responder con «HEROYAM SLAVA», es decir, «Gloria a los héroes».

Gloria a Ucrania. Gloria a los héroes.

Hubiera tenido conversaciones mucho más enriquecedoras de haber hablado la lengua. Aun así, cada interacción me enseñaba algo.

Iryna, Alla y Sergei. Los recuerdo y me emociono. Calor humano entre el frío del invierno. Solidaridad en medio del horror de la guerra. En ese tren experimenté una conexión especial con personas que apenas conocía. A pesar de las barreras del idioma, nos comunicamos. Como pudimos. Gestos, palabras, sonrisas y Google Traductor. Empatía, comprensión. No sé ustedes, pero me es imposible no amar a la raza humana. Tan noble y tan destructiva. Tan solidaria y tan egoísta. Tan humana. Luz y oscuridad.

Como yo.

Estoy entrando a Ucrania. Es noche cerrada. El termómetro ya marca -16 ºC.

Ahora sí, estás en la guerra. De boludo desorientado en Viena a tipo que entra a la guerra con la humanidad recién tatuada encima. Felicitaciones.