11 de marzo de 2022

Esa noche, al volver al departamento, escribí otra nota sobre mi llegada a Lviv. Tania y su papá se habían ido, así que tenía el lugar para mí solo. Había calefacción y la cama estaba lista. Afuera hacía un frío negro, pero adentro la temperatura era perfecta. Pensé que ya llevaba un día en la ciudad y que, dentro de todo, estaba en una zona relativamente segura. Me dormí con la idea de seguir adelante con el tema del desabastecimiento a la mañana siguiente.

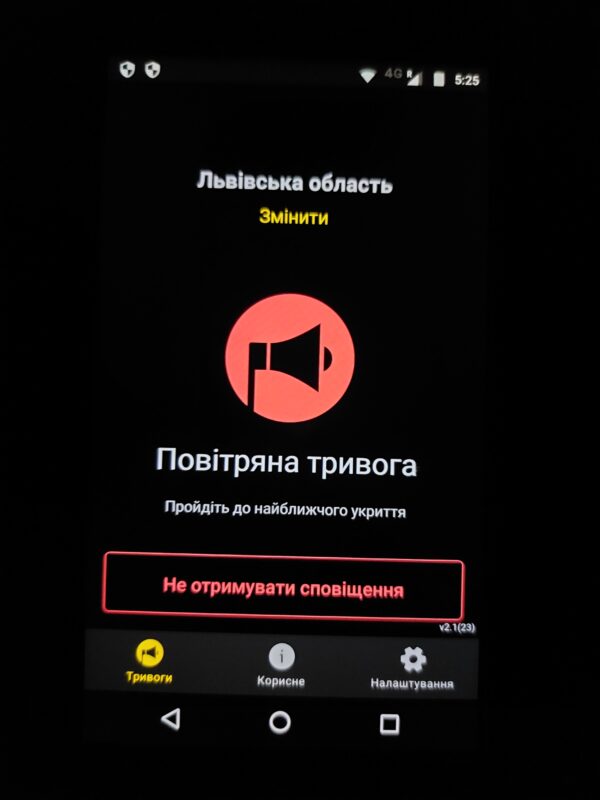

A las 4:42 me despertó la sirena antiaérea.

El sonido era igual al de la aplicación que bajé el día anterior, en el centro de prensa, pero ahora el que aullaba no solo mi celular: era la ciudad entera. Se escuchaba un sonido ronco, metálico, que se metía por las paredes del departamento y se incrustaba en mis huesos. Como si fueran las trompetas del apocalipsis. Más tarde supe que aviones rusos bombardearon dos bases aéreas ucranianas en Ivano-Frankivsk y Lutsk, a unos cien kilómetros de Lviv. No estaba en el frente, pero tampoco tan lejos.

Las alarmas volvieron a sonar a las 5:25 y después de las 11 de la mañana.

Salí igual. Quería encarar el día con la nota del desabastecimiento. Volví al supermercado del día anterior con la idea de hablar con alguien que trabajara ahí. Di un par de vueltas fingiendo que compraba cosas y me acerqué a la caja. Le hablé en inglés a la cajera. No entendió una palabra. Llamó a su hermana.

La hermana de la cajera también se llamaba Tanya. Tenía trece años y era la única de todo el local que hablaba algo de inglés. En sus ojos vi algo que, otra vez, me atravesó como una espada: tenía la misma mirada que Ángeles. Limpia, directa. Hasta los aros me la recordaron. Tanya se parecía a Ángeles. Punto. Me di cuenta apenas la vi. Estar con ella era, de algún modo, como estar con mi hermana. Sentí que la flaca me daba una mano, en medio de una guerra.

La miré unos segundos y empecé a preguntarle por las góndolas vacías.

—¿Por qué faltan productos?

Me explicó que el negocio era de sus padres, que muchos empleados se habían ido y que cada familia atendía como podía. También me dijo que Lviv estaba colapsada, que en pocos días habían pasado más de un millón de personas rumbo a Polonia, y que todos esos cuerpos también vaciaban góndolas.

—Mucha gente dejó de trabajar —dijo—. Algunos proveedores cortaron el suministro y otros se fueron del país. Y acá en Lviv la gente tiene miedo de que la guerra se acerque, entonces van al supermercado y se llevan todo lo que pueden.

En la nota escribí algo así:

“Los ojos de Tanya, aunque jóvenes, ya muestran el cansancio de la guerra. ‘Esto es horrible, nunca pensamos vivir algo así en pleno siglo XXI. Mi familia y yo estuvimos varias veces en refugios antiaéreos. Tengo miedo: nadie sabe qué va a pasar’”.

Antes de irme, nos sacamos una foto.

Volví al departamento y lloré. No lloré por Ucrania. Lloré por mí y por mi hermana.

¿En qué estrella estarás, criatura inocente? ¿Dónde habrá ido tu alma?

¿Será que desapareciste, como si nunca hubieras existido, o todavía estás por ahí, en algún lugar, soplándome con el viento, acariciándome con la lluvia, hablando con el sonido del mar?

Después de un rato me lavé la cara y regresé al trabajo. Si quería hacer una nota en serio sobre el desabastecimiento, necesitaba más voces. Salí otra vez, y probé en un supermercado diferente. Al principio los dueños no quisieron hablar conmigo: vieron el chaleco de “PRESS” y desconfiaron. En una guerra, cualquiera con una cámara y preguntas puede ser un problema.

Por suerte se acercó otra chica, Dayana, y eso resolvió el problema. Ella sí quiso hablar conmigo en inglés. Mientras comprábamos algunas cosas, aproveché para hacerle preguntas. Me contó que estaba harta de los rusos, recordó el Holodomor. Habló de proveedores en falta, gente comprando más de lo normal “por las dudas” e incertidumbre. Una escena muy parecida al primer súper, con otros nombres y otras caras.

Además de la falta de productos básicos, me quedé pensando en otra cosa: las sirenas y los refugios. La sensación de que en cualquier momento todo podía saltar por los aires. Decidí bajar al sótano del edificio donde me estaba quedando. En tiempos de guerra, cualquier subsuelo se convierte en refugio antiaéreo.

El estacionamiento bajo tierra era húmedo, con paredes descascaradas y olor a encierro. Había colchonetas, cajas con víveres, juguetes y botellas de agua. Saqué un par de fotos. Un vecino me vio y me preguntó qué estaba haciendo. Tuve que mostrarle el pasaporte, la acreditación de prensa y explicarle quién era. Cuando hay bombas, cualquiera que parezca “raro” se vuelve sospechoso.

En la entrada del edificio había un cartel con instrucciones para el caso de un ataque. Decía, más o menos:

• Encender la televisión en el canal local o la radio en una frecuencia específica.

• Escuchar los mensajes y seguir las indicaciones.

• Tener listos los documentos: pasaporte, papeles de propiedad, libro de trabajo.

• Cerrar el gas, la luz y el agua antes de salir.

• Abrir el botiquín: alcohol, vendas, algo para cortar hemorragias y bajar la fiebre, medicamentos para las enfermedades crónicas.

• Preparar ropa de abrigo, linterna, agua y comida que dure varios días.

• Saber dónde están los refugios más cercanos a tu casa, a tu trabajo y a los lugares que visitás.

• Hablar con la familia y repartirse tareas en caso de evacuación.

Al final, el cartel decía algo que me quedó grabado: “Defendamos nuestra casa. Defendamos Ucrania”.

Más tarde salí a buscar otros refugios. Los ucranianos los identifican sin problemas: un cartel que dice algo así como “Refugio” y una flecha que apunta hacia un sótano, una puerta baja, una escalera. Adentro suele haber lo justo: algo de comida, ropa, juguetes tirados, colchonetas en el piso. No son bunkers de película. Son sótanos preparados para aguantar unos días si el cielo se rompe.

En Lviv el toque de queda empezaba después de las diez de la noche. Desde esa hora, salir a la calle estaba prohibido. Para entonces yo ya tenía varias piezas de material: la crónica de mi llegada a la ciudad, la nota sobre el desabastecimiento, la de los refugios. No eran historias espectaculares, pero era lo que había podido hacer en pocos días, solo, sin fixer y en un país cuyo idioma no entendía.

Apagué la luz, dejé el celular cargando, miré el techo un rato.

Tenía notas para mandar, sí.

Lo que no tenía era nadie con quien hablar sobre lo que estaba viviendo.