12 de marzo de 2022

El termómetro marcaba algunos grados bajo cero mientras yo dormía en aquella cama ucraniana. Pero lo que más me congelaba no era el clima, sino lo que pasaba por mi cabeza. Volvió a sonar la sirena antiaérea. Otra vez ese aullido grave, como el de un animal herido que anuncia, para su desgracia, el fin de su propia existencia.

Me quedé quieto, escuchando la alarma. Nadie corría por los pasillos. No hubo golpes en la puerta. Cuando el ruido se apagó, traté de volver a dormir. No pude.

Después de desayunar, y de mal humor, salí a la calle. Necesitaba caminar, mover el cuerpo, ver otra cosa. Lviv seguía fría y gris, pero por primera vez desde que llegué, la temperatura subió hasta los cinco grados. Un lujo. Un frente de calor en medio del invierno. Guardé los guantes en el bolsillo y me puse a mirar las paredes, los grafitis, los carteles y murales. Todo hablaba de la guerra.

Me llamó la atención una frase en particular, escrita con aerosol: Si vis pacem, para bellum. Si querés paz, prepárate para la guerra.

Me quedé mirando esas torpes letras llenas de significado. Pensé en Ucrania, pensé en mí. Y la pregunta de siempre me volvió a azotar entre las cejas: ¿qué carajo puedo hacer yo acá? ¿Sobre qué escribo? ¿Para qué vine?

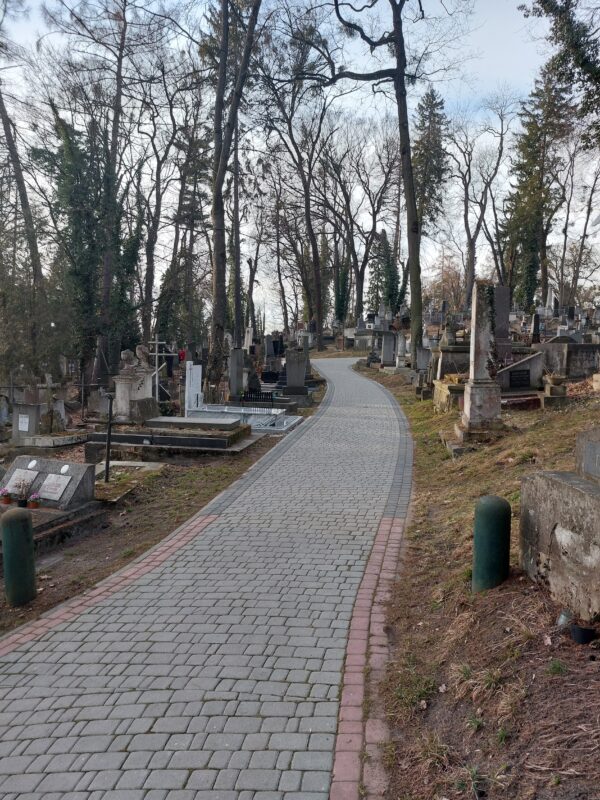

Busqué en internet “qué hacer en Lviv”. Entre bares, museos y plazas apareció algo que me llamó la atención: el cementerio estaba entre las principales atracciones de la ciudad. Me pareció una síntesis perfecta de ese país: hasta el turismo pasa por la muerte. Me subí a un tranvía y fui hasta allá.

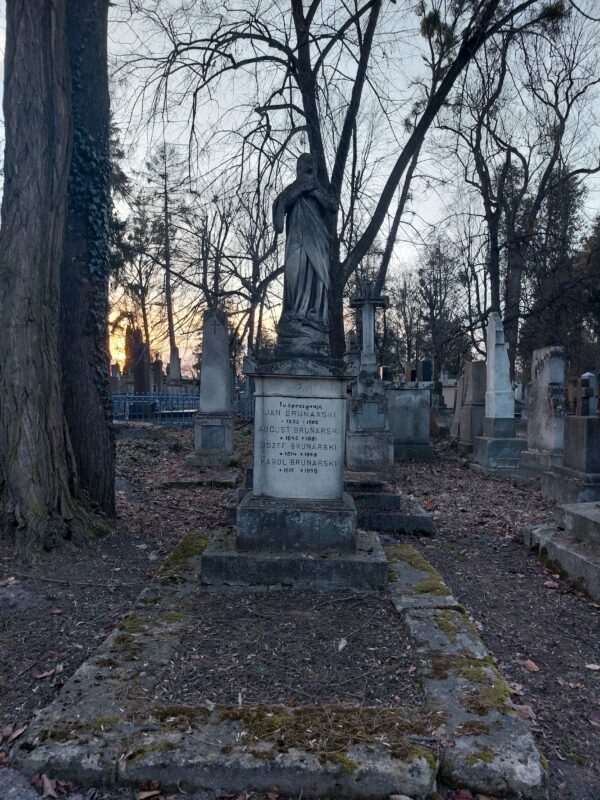

El cementerio era enorme, como un mar de lápidas, esculturas y cruces que se perdían entre los árboles. Vi tumbas soviéticas con estrellas rojas, ángeles católicos, símbolos ortodoxos, judíos, nombres polacos, ucranianos, fechas de todas las décadas. Algunas sepulturas eran verdaderas obras de arte: estatuas talladas que —supuse— debían haber costado miles de dólares.

La luz del sol se filtraba entre las ramas desnudas y caía sobre las piedras. No era una postal romántica: era tristeza y calma. Como si nadie pudiera matar de nuevo a aquellas personas enterradas en ese lugar, resignadas a su destino. Sentí un nudo en la garganta.

“Tengo ganas de llorar”, pensé, pero apreté los dientes. “Estoy trabajando”. Las emociones son traicioneras. De golpe, se me cruzó otro pensamiento: qué solo estoy acá en Ucrania.

Era imposible que me entendieran desde la redacción. Para ellos yo era “el enviado especial en Lviv”. Para mí, en ese momento, era un cordobés deambulando por un cementerio a miles de kilómetros de su casa, tratando de escribir algo que tuviera sentido.

Me tomó casi una hora encontrar el sector militar, en un extremo del cementerio. Había un cartel en ucraniano y en inglés que decía algo así como: “Lugar de entierro de los héroes que murieron en la guerra ruso-ucraniana desde 2014”.

Filas y filas de tumbas nuevas, todas parecidas. Fotos de chicos jóvenes con uniforme, sonriendo. Fechas de nacimiento: 1993, 1996, 2002. Casi todos más jóvenes que yo. Todos muertos.

«¿Y todos los que van a morir?», pensé. Y me dolió la cabeza por la angustia.

Leí algunas frases en las lápidas. Una me quedó grabada:

“Si no soy yo, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo?”

En la nota que mandé al diario escribí algo parecido a esto:

“El cementerio da cuenta de los miles de litros de sangre joven que reclama cada guerra. Héroes para el pueblo, víctimas en la familia”.

Ese día habían enterrado a tres pibes más: Dmytro Kotenko, de 20 años; Kyrylo Moroz, de 25; y Vassyl Vychyvany, de 28. Llevaban menos de 24 horas bajo tierra.

Vassyl estaba colocando minas alrededor de un puente cuando los rusos lo atacaron con misiles Grad. Durante el velorio, su padre le dijo a un periodista de AFP algo que me persiguió durante semanas: dentro del ataúd no había un cuerpo, sino “fragmentos”.

En sus tumbas vi montones de flores amarillas y azules, los colores de la bandera. Alrededor, faroles con velas encendidas. Las llamas seguían vivas sobre los restos de tres pibes que ya no estaban.

Levanté la vista y vi lugar de sobra para muchas tumbas más. Al día siguiente, un ataque ruso cerca de Lviv dejó otros 35 muertos. Intuí que esos huecos no iban a durar mucho tiempo vacíos. Eso si los fragmentos de los cuerpos alcanzaban para armar, como pudieran, un cadáver presentable.

«Qué país brutal», pensé. Qué costumbre feroz la de enterrar jóvenes.

En medio de esas filas de muertos se me vino a la cabeza otra escena. Semanas antes de viajar, había ido a comprar algo a una despensa cerca de mi casa, en Nueva Córdoba. La atendía un pibe sirio. Sabía que había huido de la guerra.

Esa tarde le pregunté, casi al pasar, qué opinaba de que yo fuera como periodista a Ucrania.

El tipo me miró fijo. Se tomó su tiempo. Me escaneó el alma.

Al final suspiró y dijo:

—No vale la pena.

Silencio.

—Podés perder tu vida. No vale la pena.

Me vi a mí mismo parado en un cementerio ucraniano, rodeado de tumbas de chicos que tendrían que haber estado trabajando, jugando al fútbol o criando a sus hijos. En cambio estaban muertos. Las palabras del sirio regresaron como una cachetada.

No vale la pena.

Seguí caminando hasta otra zona del cementerio, la de los polacos muertos a principios del siglo XX. Eran tumbas iguales, alineadas, casi sin flores, que se extendían hasta donde llegaba la vista. Me pareció que ya no quedaba nadie vivo que los visitara.

Como si nunca hubieran existido. Un nombre perdido en una lápida en la que nadie pone flores. Nada más.

El sol empezó a caer. El frío volvió a morderme las manos desnudas y el guardia me apuró: el cementerio cerraba a las seis. Salí despacio, sacando las últimas fotos, como si quisiera estirar un poco más el tiempo. No quería irme, pero tampoco quedarme.

Caminé hacia la salida pensando en lo mismo: en la guerra, la sangre y la muerte. En los fragmentos de Vassyl. En la maldad que habita en este mundo.

Cuando crucé las puertas de hierro, volví a oír la voz del sirio dentro de mi cabeza: no vale la pena.

Si vis pacem, para bellum. En el cementerio entendí que la paz se paga con la sangre de los pibes. Y a veces ni eso alcanza,

Las alarmas volvieron a sonar camino al departamento, pero ya casi nadie les prestaba atención.