13 de marzo de 2022

Intenté dormir, pero las sirenas no me dejaron.

Sonaban un rato largo, después paraban. Cuando por fin estaba por quedarme dormido, empezaban de nuevo. Cada alarma antiaérea era un grito clavado en la ciudad: acá hay una guerra, la concha de tu madre. No estamos en el noticiero.

Cuando amaneció, entendí por qué se escuchaban tan cerca. Los rusos habían atacado una base militar a las afueras de Lviv. Treinta y cinco muertos. El número se repetía en todos los portales. Miré las noticias desde la pantalla del celular, con los ojos secos. Todavía estaba procesando si me dolía más la cabeza, el cuerpo o el alma.

Llevaba varios días durmiendo mal. Estaba cansado, comía poco, caminaba mucho y encima sentía que no estaba escribiendo nada que estuviera a la altura de lo que pasaba a mi alrededor. En teoría, era “la oportunidad de mi vida” como periodista… en la práctica, me sentía como un cordobés solo y medio congelado en un dos ambientes, escuchando sirenas todo el día (y la noche) y preguntándose qué carajo estaba haciendo ahí.

Me acordé de Seba, un compañero de trabajo de la sección de Deportes. A él lo iban a mandar a Qatar para cubrir el Mundial. «Qué mal elegiste la sección, Federico», pensé.

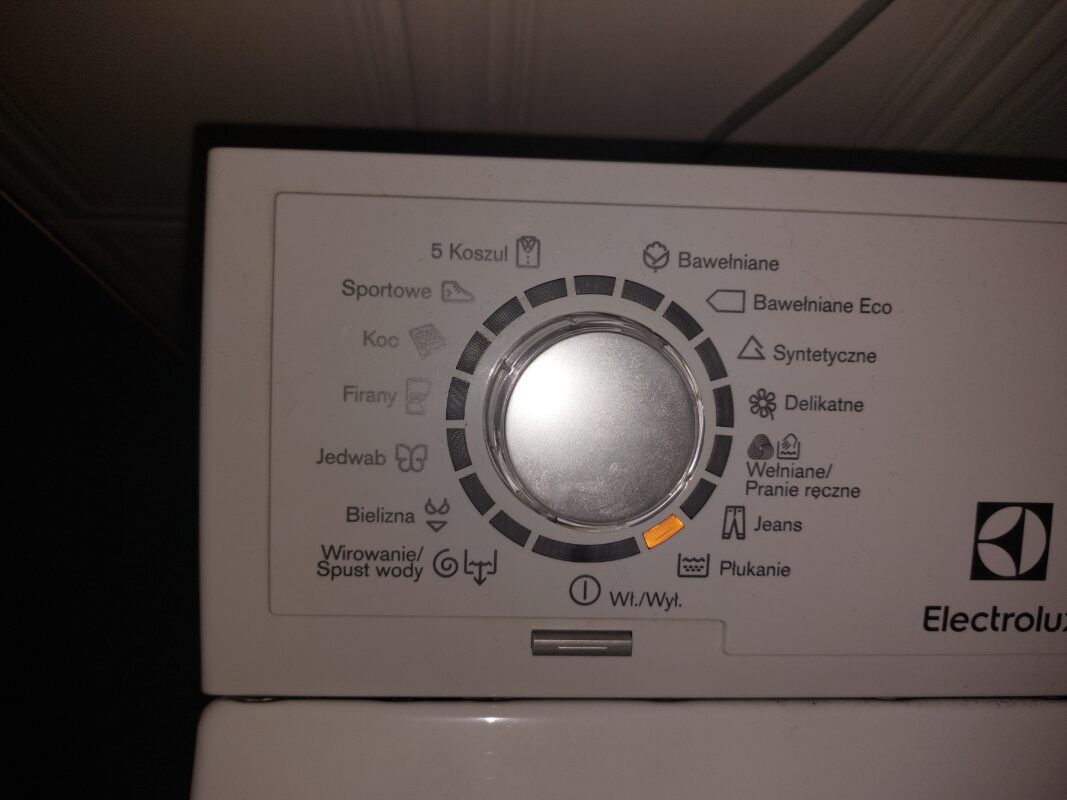

Me trababa en estupideces. El lavarropas del departamento, por ejemplo, estaba en polaco. Me quedé un rato largo parado frente a los botones, tratando de adivinar si estaba marcando “lavado rápido” o “autodestrucción”. Al final apreté algo, la máquina se puso en marcha y me fui, confiando en que mi ropa tenía las mismas posibilidades de sobrevivir que yo.

La soledad empezaba a pesar. Volví a pensar en mis amigos y en mis compañeros de laburo, que estaban lejos y ocupados en sus cosas. Me escribió una periodista de otro medio, asustada por su exnovio que estaba en Polonia.

Eso me hizo pensar en mi exnovia, que también era mi compañera de trabajo. Hacía cuatro meses que nos habíamos dejado. Desde que llegué a Ucrania no me escribió ni para preguntar cómo estaba. Los únicos que parecían preocuparse de verdad eran mis viejos y mi abuela, desde Córdoba, mandándome mensajes para saber si seguía vivo.

El tema de la soledad y los vínculos me atravesó durante toda mi estadía en Ucrania, aunque tal vez no haya tenido la lucidez necesaria para darme cuenta de lo que me estaba pasando.

En la ciudad, en cambio, todos parecían tener algo que hacer. Volví a salir, emponchado hasta las orejas. Caminé por las calles heladas y vi mesas en las plazas y en las esquinas: colectas para el ejército, donaciones, voluntarios clasificando ropa y comida. Lviv se movía con miedo y orgullo. Pasé por el monumento a Stepan Bandera, el viejo líder nacionalista amado por unos y odiado por otros. La piedra, las flores, las banderas azules y amarillas: todo el pasado ucraniano mirando al presente por encima del hombro.

En ese clima apareció Gastón. Zhanna me pasó su contacto.

Argentino, chaqueño, nieto de ucranianos. Vive en Lviv desde 1998. Salió del país con su familia en los primeros días de la invasión y acababa de volver. Yo lo contacté para hacerle una nota y quedamos en vernos una tarde cerca del centro.

Caminamos un rato mientras prendía la grabadora. Me contó que de chico quiso ser sacerdote. Después conoció a una mujer ucraniana, se casó, tuvo hijos y se quedó. Mientras caminábamos me iba señalando edificios e iglesias, y me iba contando historias. Era como tener un guía turístico, un tío y un personaje de novela, todo en el mismo cuerpo. Habló de sus abuelos, que escaparon de la Gran Guerra, de su negocio de pinturas en el centro, de cómo los artistas le pedían que abriera aun con las sirenas sonando. Y me contó de sus hijos, con los que tenía que esconderse en el baño cada dos por tres. “No quiero criarlos bajo las bombas”, dijo. Y yo, que casi siempre encuentro palabras para todo, no supe qué responder.

Hablaba con esa mezcla rara de chaqueño, teólogo y ucraniano adoptado que lleva más de veinte años mirando el país desde adentro.

En un momento, me dijo:

—Vamos a un lugar.

Y me llevó a un bar escondido. Para entrar había que decir la contraseña:

—Slava Ukraini —gritó Gastón.

—Heroyam Slava —respondieron desde adentro, y abrieron la puerta.

El lugar estaba disfrazado de pasado: objetos de la Segunda Guerra, fotos antiguas, carteles nacionalistas, cerveza en vasos gruesos. Me saqué una foto con una ametralladora. Después nos sentamos en una mesa de madera, él pidió café negro y siguió hablando. De Putin, de la historia entre rusos y ucranianos, de los viejos que ya habían visto una guerra y no podían creer que estuvieran viviendo otra. Yo tomaba nota, grababa, preguntaba. Era trabajo, pero también era un respiro.

Esos ratos con él me ayudaron. Me recordaron que, aun en medio de todo eso, seguía siendo un tipo de Córdoba que podía reírse, hacer chistes y tomar un café. Por unas horas dejé de ser “el enviado especial” y volví a ser un loco escuchando a otro argentino que se había armado una vida imposible y hermosa en la loma del orto.

Después de la entrevista cada uno siguió su camino. Yo volví al mío: caminar, escribir, buscar historias, tratar de entender algo.

Fui a un mercado a mirar precios. Me sorprendió lo barata que estaba la comida para un país en guerra. Carne, verduras, lácteos: todo mucho más accesible que en Argentina, hundida en el gobierno de Alberto Fernández.

Seguí intentando buscar temas para mis notas, pero las opciones eran limitadas. Las alarmas eran constantes; los recursos, escasos. La falta de medios de transporte dificultaba más mi tarea.

Entre sirenas, marchas, notas incompletas y caminatas sin rumbo, empecé a sentir que Lviv ya me había dado todo lo que podía darme. Escribí sobre desabastecimiento, refugios subterráneos, estaciones de tren llenas, voluntarios, un argentino que volvió, bares clandestinos. Pero algo en mí pedía moverme.

La pregunta se repetía adentro: ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué más puedo contar desde este lugar?

La respuesta llegó sola: tenía que ir a Kyiv. Si había un corazón en esa guerra, estaba allá. Decidí que, cuando pudiera, iba a tomar el tren hacia la capital y seguir la cobertura desde allí.

Antes de irme de Lviv pasé por el negocio de Tania, la joven que me recordaba tanto a mi hermana y que había sido tan colaborativa durante la entrevista sobre el desabastecimiento. Fue un encuentro especial. Me regaló algo típico de Ucrania: salo, que es grasa de cerdo. También me dio pan de salvado y mostaza. Después dejé una nota de agradecimiento y una caja de bombones para la otra Tanya y para su padre, los ucranianos que me ayudaron con alojamiento cuando no podía más.

Estaré para siempre agradecido con todos. Al mismo tiempo, sentía que estaba haciendo poco por ellos.

Al día siguiente cerré la puerta del departamento y le dejé la llave a un vecino. Después me colgué la mochila al hombro y salí hacia la estación.

Las sirenas volvieron a sonar mientras caminaba por la calle. La gente apenas levantó la mirada. Para ellos era parte del paisaje. Para mí, un ruido que se me iba a quedar pegado hasta mucho tiempo después.

Nunca más pude escuchar una sirena sin volver, aunque fuera un segundo, a Lviv.